手持XRF分析儀在鐵礦石檢測中的校準誤差分析與優化策略

簡介

X射線熒光光譜分析(XRF)技術因其快速、無損、可同時測定多元素的優勢,在地質勘查和礦產分析領域得到廣泛應用。手持式XRF分析儀在鐵礦石現場檢測中尤為重要,可用于礦石品位快速判定、元素含量現場篩查和礦山生產過程監控等。然而,手持XRF的檢測結果不總是與實驗室化學分析一致,偏差往往源于樣品制備不當或校準不準確等因素。因此,充分理解儀器的校準方法和分析條件,對避免報告錯誤結果至關重要。

手持式XRF分析儀的原理與校準機制概述

手持式XRF分析儀基于X射線熒光效應工作:X射線管發射初級X射線照射樣品,激發樣品中各元素的特征X射線(熒光射線)。探測器接收并測量這些特征X射線的能量和強度,軟件根據不同元素的特征能量峰識別元素種類,并根據峰強度計算元素含量。手持式XRF采用能量色散型光譜分析,通過內置的硅漂移探測器(SDD)獲取從鎂(Mg)到鈾(U)范圍內元素的信號,能同時分析鐵、硅、鋁、磷、硫等鐵礦石中的主要和次要元素。

為了將探測到的X射線強度轉換為準確的元素含量,XRF分析儀需要建立校準模型。多數手持XRF出廠時已由廠商完成基本校準,結合了基本參數法和經驗校準。基本參數法(FP)利用X射線與物質相互作用的物理模型進行標定,可在未知樣品成分范圍很寬的情況下同時校正幾何、吸收和次級熒光效應。經驗校準法通過測量一系列已知標準樣品建立經驗性檢量線,用于特定類型樣品的定量。手持XRF一般還內置有能量校準機制,用于對準光譜通道,確保儀器穩定識別元素峰位。

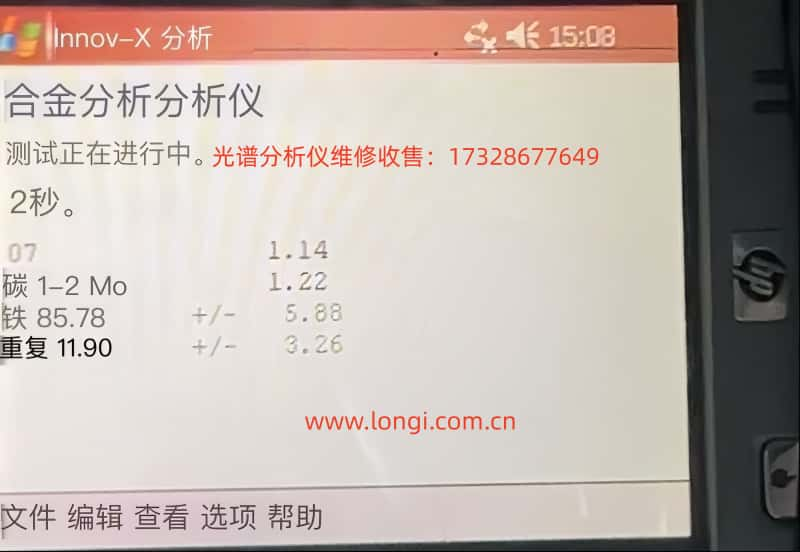

基于310不銹鋼校準的誤差問題

在實際應用中,有些操作人員可能使用金屬標準物(例如310號不銹鋼)對手持XRF進行校準,然后直接用于鐵礦石的成分檢測。然而,由于校準標準與樣品基體不匹配,這種做法容易引入明顯的系統誤差。310不銹鋼是一種高合金金屬,與鐵礦石(以氧化物為主的非金屬礦物基體)在物理性質和基體組成上存在巨大差異。

基體效應是造成誤差的主要原因。當XRF的校準基準與實際樣品基體不同,會導致待測元素的X射線信號產生吸收或增強的變化,從而偏離校準曲線。例如,用310不銹鋼校準的儀器測定鐵礦石時,由于不銹鋼中幾乎不含氧,屬于高密度金屬基體,其Fe的熒光信號在該基體中的激發和吸收條件與鐵礦石中截然不同,導致儀器傾向于高估鐵元素的含量。

除了基體吸收差異外,系統誤差還可能來自校準模式不當、單點校準帶來的線性偏移、幾何和表面狀態差異等因素。這些因素疊加,都會使用310不銹鋼校準測鐵礦石的結果存在顯著誤差和偏倚。

XRF分析儀的校準模式及其對結果的影響

手持式XRF通常預置有多種校準/分析模式,以適應不同類型材料的檢測需要。常見的模式包括:合金模式、礦石/地質模式、土壤模式等。模式選擇不當會顯著影響檢測結果。

合金模式:一般用于金屬合金成分分析,假設樣品為高密度的純金屬基體。若用合金模式測量鐵礦石,結果可能出現偏差和異常,因為礦石中存在大量氧和非金屬元素。

土壤模式:主要用于環境土壤或沉積物分析,采用康普頓散射內標校正法,適合測定痕量元素在輕元素為主基體中的含量。對于鐵礦石而言,如果僅關注雜質元素,土壤模式可提供較好的靈敏度,但當主要元素含量較高時,會出現問題。

礦石/采礦(地質)模式:專為礦產和地質樣品設計,多采用基本參數法(FP)結合廠家經驗校準,能同時測定主量元素和次量元素。對于鐵礦石這類成分復雜、元素含量跨度大的樣品,礦石模式是最適合的選擇。

基體不一致引起的誤差原理和實例

當校準所用標準物質的基體與實際待測鐵礦石的基體不一致時,XRF定量分析會出現基體效應誤差。基體效應包括吸收效應和增強效應兩方面,即樣品中其它元素或基質成分對目標元素熒光強度的影響。

例如,用純鐵或不銹鋼作為標準建立鐵含量的校準曲線,然后測定主要由赤鐵礦(Fe?O?)構成的鐵礦石樣品。由于金屬基體對Fe Kα熒光的吸收較強,而礦石樣品中Fe原子周圍有氧和硅等輕元素,對Fe Kα射線吸收較弱,因此礦石樣品產生的Fe峰強度高于金屬基體中的強度。但儀器的校準曲線是基于金屬標準建立的,仍按金屬基體關系換算含量,因而會把礦石中偏強的信號解讀為更高的Fe含量,導致Fe被系統性高估。

鐵礦石檢測的校準優化方法

針對鐵礦石樣品,采用正確的校準策略可以顯著降低誤差、提高測試準確度。推薦以下幾種校準優化方法:

使用礦石標準物質進行校準:選用鐵礦石標準物質來建立或校正儀器的校準曲線,以最大程度消除基體不匹配帶來的系統誤差。

多點校準覆蓋濃度范圍:進行多點校準,涵蓋整個濃度范圍,而非僅用單一點校準。采用至少3-5個不同成分和品位的標準樣品,建立元素強度-含量的檢量線。

正確選擇分析模式:針對鐵礦石樣品選擇礦石/采礦模式進行分析,避免使用合金模式或土壤模式。

應用康普頓散射校正:利用康普頓散射峰作為內標來修正基體效應,補償樣品之間由于基體組成和密度不同造成的整體散射差異。

定期校正與質量控制:建立手持XRF的日常校正和質量控制程序,每次開機或更換測量環境后,用穩定的標準樣品進行檢測,檢查儀器讀數是否在認可范圍內。

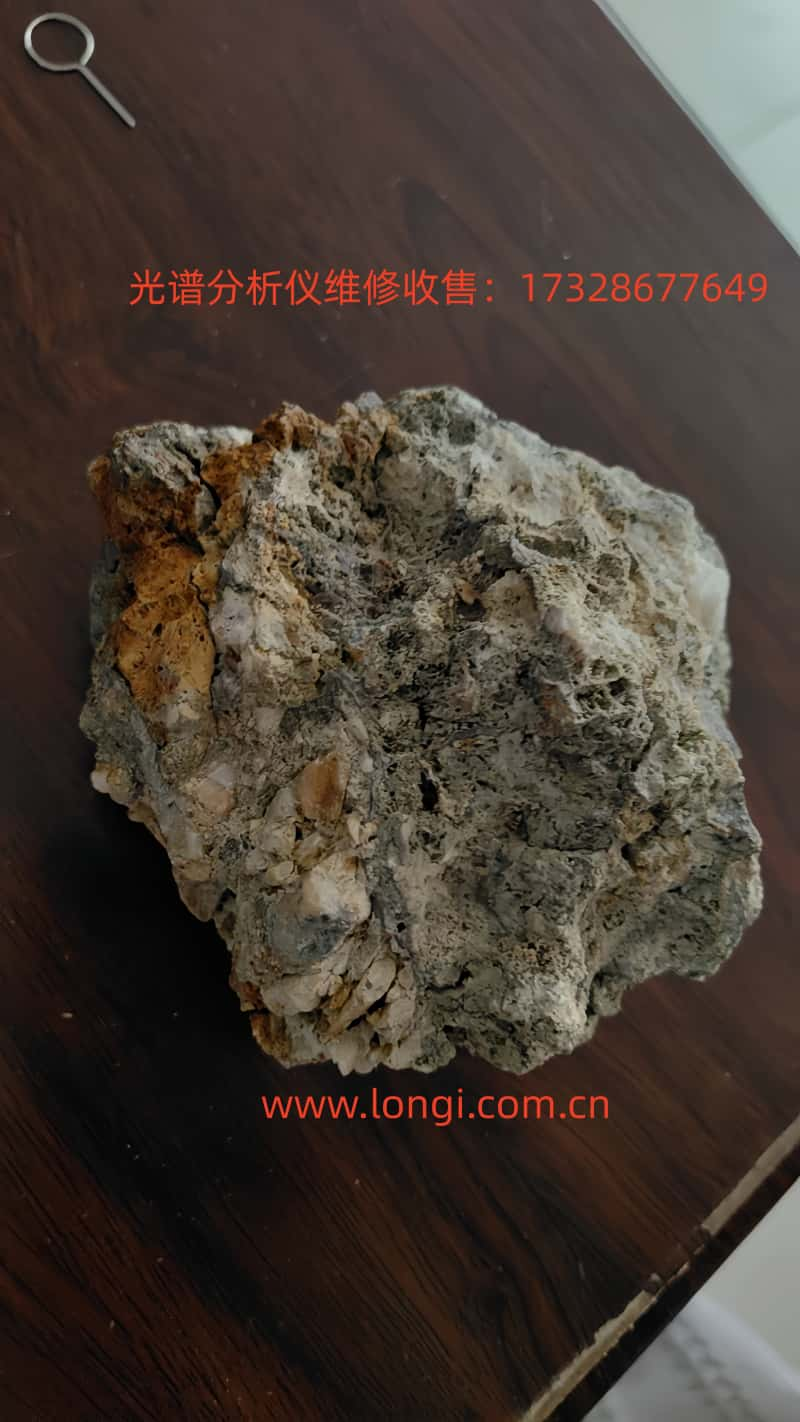

影響鐵礦石XRF檢測的其他因素

除了儀器校準模式和基體效應,鐵礦石的XRF檢測結果還受到樣品的粒度與均勻性、表面平整度和厚度、水分含量、探頭接觸方式、測量時間與次數以及環境及儀器狀態等因素的影響。為獲得準確、一致的測定值,需要綜合控制這些因素:

樣品粒度與均勻性:要求將樣品研磨至足夠細,以減小粒度效應。

樣品表面平整度和厚度:要求樣品表面盡量平坦且覆蓋儀器測量窗口,壓片法是優化選擇。

水分含量:測試前應盡量將樣品烘干至恒重,避免水分影響。

探頭接觸方式:探頭應緊貼樣品表面測量,避免中間留有空氣隙。

測量時間與次數:適當延長測量時間,重復測量取平均值,提高精密度。

環境及儀器狀態:保證儀器處于良好校準和工作狀態,避免極端環境影響。

精度優化建議與操作規范

為了將上述策略融入日常鐵礦石XRF檢測工作,以下提供一套優化操作流程與建議:

儀器準備與初始校準:檢查儀器狀態和設置,確保電池電量充足,儀器窗口干凈無損。使用已知成分的參考標準樣品進行校準核對,確認各主要元素的讀數準確無誤。

樣品制備:干燥樣品至恒重,研磨至細粉并充分混勻。采用壓片法制備樣片,確保致密平滑、無裂紋且足夠厚度。

測量操作:將樣品放置在穩定的支撐表面,確保探頭正對樣品垂直壓緊。設定合適的測量時間,每個樣品測量至少30秒以上。重復測量2-3次以評估數據重復性,并計算平均值作為最終報告值。

結果校正與驗證:根據需要對數據進行后處理校正,如干基換算或氧化物形式換算。將手持XRF結果與已知的參考方法進行對比驗證,建立校準曲線進行校正。

質量控制與記錄:嚴格執行質量控制措施,保存相關記錄。報告分析結果時注明關鍵信息,以利結果解釋和再現。

結論

手持式XRF分析儀已成為鐵礦石現場檢測的有力工具,但其數據質量高度依賴于正確的校準和規范的操作。本文分析了使用金屬標準進行校準時可能產生的誤差,闡明了基體效應導致系統偏差的原理,并比較了儀器不同校準模式對結果的影響。通過討論,提出了針對鐵礦石樣品的一系列優化校準策略,并強調了樣品制備、探頭接觸、測量時間等因素對檢測準確性的顯著影響。

總的來說,儀器的正確校準是保證檢測質量的基礎。只有將標準物選擇、模式設定、基體校正等工作做好,手持XRF才能發揮其快速準確的優勢,為鐵礦石成分分析提供可信數據。礦產分析人員應高度重視校準誤差的控制,將手持XRF測定與必要的實驗室分析結合,針對具體礦石建立校準關聯,使現場數據和實驗室數據相互印證、互為補充。通過持續改進校準方法和嚴格的質量管理,手持XRF有望在鐵礦石檢測中實現更加精確、穩定的測量,為地質找礦、礦石評級和生產監控提供強有力的支持。